Le Grand Paris et Arc Express

En 2010, Christian Blanc, secrétaire d’État chargé du développement de la région annonce avec Nicolas Sarkozy, président de la République, le projet du Grand Paris Express. Ce projet est né de la fusion de deux projets, l’un porté par l’État, le Grand Paris, et Arc Express, porté par les élus locaux de l’est de la région parisienne. Les deux projets, en forme de rocade ferroviaire autour de Paris, proposent pour l’un de relier les grands pôles tertiaires de la métropole, pour l’autre de relier les banlieues populaires Est de la région, de la Seine-Saint-Denis au Val-de-Marne. Pour le président de la République, il s’agit alors de « casser la banlieue », pour faire de Paris une métropole capable de rivaliser avec le Greater London, ou New York et ses quatre boroughs. Nous sommes après les révoltes de 2005 qui ont démarré à Aulnay-sous-Bois après la mort de deux adolescents pourchassés par la police, et les images des banlieues populaires françaises enflammées ont fait le tour du monde. A cette époque, l’idée est donc de proposer un plan d’infrastructure et d’aménagement territorial qui « cassera » les banlieues populaires enclavées, notamment les grands ensembles de logements sociaux en périphérie de Paris. Ces quartiers, construits après guerre, sont passés en quelques décennies d’utopie urbaine modernistes à quartiers enclavés, désertés par les transports, les entreprises, et les services publics. Leur habitants sont régulièrement stigmatisés, en plus de connaître le chômage et l’exclusion sociale. Le projet territorial du Grand Paris propose ainsi de marketer ces territoires peu désirables pour de potentiels investisseurs, promoteurs ou entreprises, et à termes, Parisiens plus aisés, désireux de s’installer dans ces territoires où le foncier est encore attractif.

La métropole du Grand Paris

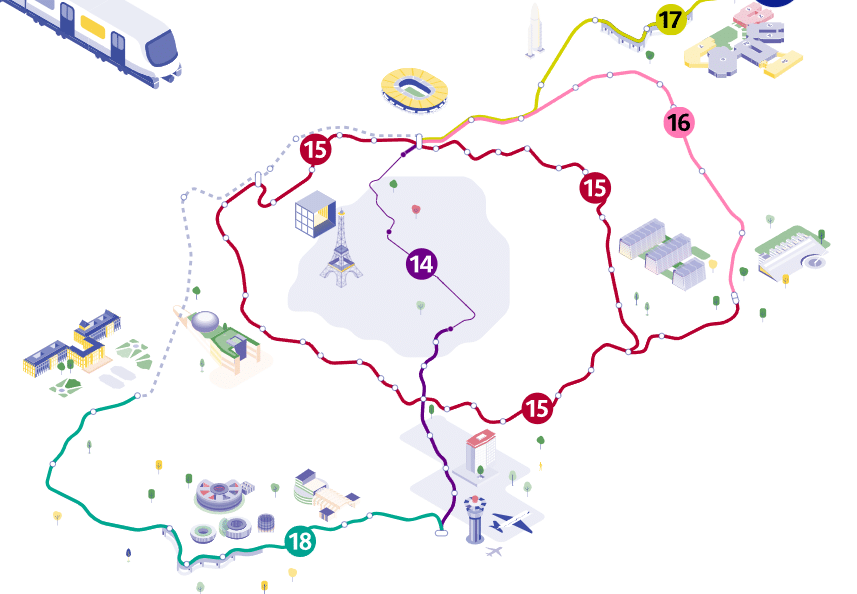

Une consultation internationale pour le Grand Paris est lancée. Les architectes du monde entier sont invités à réfléchir à l’avenir de la région, dans une suite de projets plus futuristes les uns que les autres. Les publications et expositions qui suivent permettent de vanter une métropole tournée vers le futur, autour d’un projet d’infrastructure qui reliera les grands pôles de la région, de Saclay aux aéroports, du pôle universitaire de Champ-sur-Marne à La Défense. Les habitants de la région sont alors peu consultés, tandis qu’on leur présente le projet comme une liaison ferroviaire de banlieues à banlieues, permettant de ne plus dépendre de la disposition en étoile des transports de Paris. Le projet du Grand Paris Express est ainsi un projet institutionnel et territorial : il s’agit de créer une infrastructure de transport, mais aussi un territoire unifié, composé de la « petite couronne » de l’Ile de France (la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine). La métropole du Grand Paris est créée en 2013, et plusieurs communes de l’Essonne la rejoignent, ainsi que la ville d’Argenteuil dans le Val-d’Oise. La métropole est décomposée en « arrondissements » ou Établissement Publics Territoriaux devant se spécialiser dans une certaine économie ou industrie.

Regards de banlieusards

Quinze ans plus tard, les perspectives sur la banlieue parisienne semblent avoir évolué. D’une part, la pression immobilière croissante à Paris a poussé les jeunes ménages parisiens hors des frontières du périphérique, à la découverte d’anciennes communes populaires profitant de cette nouvelle migration pour transformer leur image – au prix d’une gentrification galopante dans certains quartiers : Montreuil continue d’attirer les artistes à la recherche d’espace, Pantin devient le nouveau « Brooklyn de Paris », Saint-Ouen opère un changement radical en attirant les jeunes ménages CSP+ à la faveur de l’arrivée de la ligne 14 sur son territoire. Ces nouveaux banlieusards, en capacité de diffuser un récit médiatique positif, participent activement à la valorisation symbolique des espaces qu’ils investissent.

Ensuite, la prise de conscience politique de l’espace divers et multiples de la banlieue par celles et ceux qui y vivent, a permis de faire émerger un imaginaire foisonnant, une esthétique riche et multiple, qui raconte l’histoire de la banlieue par les banlieusards qui y ont grandi. On peut citer le média Enlarge your Paris lancé en 2013, le livre Arcade de la photographe Wendy Huynh qui photographie la banlieue de Créteil à Lognes, l’exposition les Grands Parisiens aux Magasins généraux de Pantin, ou encore l’exposition Banlieues Chéries au Musée de l’histoire de l’immigration. La banlieue, dans sa diversité territoriale, s’est découverte et s’affirme comme espace de production culturelle majeur en France : « La banlieue influence Paname, Paname influence le monde ».

Enfin, il y a la pandémie de covid-19, qui frappe la région au printemps 2020, marque un tournant : les Parisiens qui peuvent quitter la ville s’enfuient à la campagne, et découvrent à leur retour qu’ils rêvent de logements avec espaces extérieurs, de balcons ou jardins, avec une pièce en plus pour le télétravail ; en clair de typologies de logements qui se trouvent en banlieue parisienne, et qui suscitent un intérêt grandissant. Les entreprises, adoptant plus largement le télétravail, désinvestissent en masse les espaces de bureaux, qui se retrouvent vacants dans les grands pôles tertiaires de la métropole (30% de vacance de bureaux à La Défense en 2025). Dans le même temps, la succession de vagues de canicule dans la métropole, et ses effets d’îlots de chaleur, poussent les habitants à chercher des espaces aérés, verdoyants et rafraîchissants. Le logement pavillonnaire, autrefois méprisé des architectes et urbanistes, retrouve son attrait par sa capacité à conserver de la fraîcheur en ville, et son potentiel évolutif (Transformer son pavillon, podcast de Benjamin Aubry).

Les banlieues, un espace autonome

Finalement, presque dix ans après le lancement du projet du Grand Paris Express, le récit de l’affirmation de l’identité culturelle des banlieues comme espace autonome et du lien à venir entre elles semble avoir pris le dessus sur la projection futuriste de la métropole parisienne et de ses « pôles » d’activités. Ce récit , riche et foisonnant, ne doit pas faire oublier les intenses tensions sociales qui continuent de travailler ces territoires, entre gentrification, répression policière, inégalités sociales, et accès aux services publics, exacerbés lors de la construction d’une infrastructure telle que le GPExpress (Le Grand Paris des naufragés, Anne Clerval).

Good stuff.